《The Dream Machine》閱讀小心得

人類打造工具、工具反過來增強人類,這種往復的循環讓人振奮,也讓我深受感動。

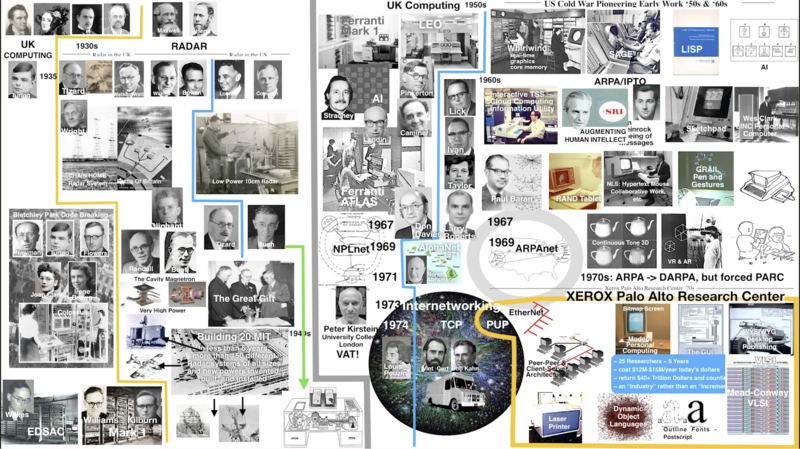

來源 Alan Kay - ARPA / Xerox PARC culture

來源 Alan Kay - ARPA / Xerox PARC culture

這個月讀 The Dream Machine 最主要的新認識是計算機發展的歷史中有很多宏偉的願景,而很多宏偉的願景因故是沒有被實現的。鑑於這本書單位章節帶給我雞皮疙瘩的次數是最多的,我想講講讓我印象深刻的部分。

首先從知識的角度來講,它把我過往對計算發展史不多的認識全部連起來了,從 Claude Shannon 的二進制運算理論、到 Alan Turning 的圖靈機、到二戰時候的 ENIAC、到 von Neumann 的 von Neumann machine、再到 Shannon 的信息熵理論、網絡傳遞的 TCP/IP 協議、網絡的起源,再到很後面的硅谷傳奇 Xerox PARC、Steves Job 還有 Bill Gates 的抄襲爭議,全都連起來了!

在這些基礎之上,由於之前在 Heptabase 實習的關係,我對 Douglas Engelbart augmenting human intellect 有一些粗淺的理解,還有學者們對計算機作為一種思考媒介的相關想法,比如 Smalltalk、Dynamicland 等,這本書也幫我補齊了它的歷史脈絡。

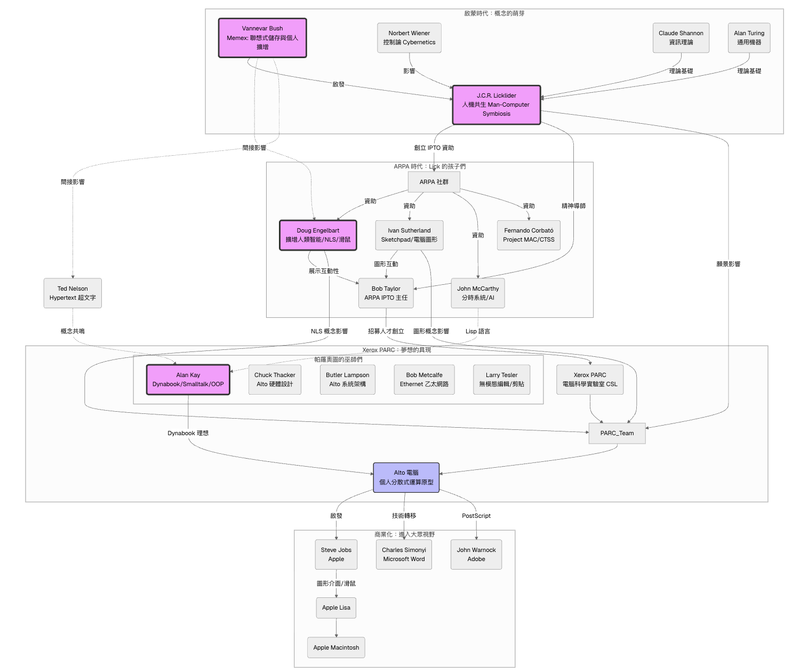

這段計算機歷史高潮迭起,商業與政治事件彼此交織、此起彼落,但「有一條思想的脈絡從 Vannevar Bush 經 J. C. R. Licklider、Doug Engelbart、Ted Nelson 一路到 Alan Kay——一條通往人類進步的線索。那像是聖杯。 […] 但每當我們能把一個想法以那條脈絡來表述時,突然大家眼睛都會亮起來,你就會擊中那個共鳴頻率。」人類打造工具、工具反過來增強人類,這種往復的循環讓人振奮,令我感動。

回到願景:

Bush (1945) 想打造一套增強人類檢索信息的能力,進而放大每份文件價值。他希望將所有文獻透過超連結互聯,允許律師一伸手就能看到他一生經驗中所累積的相關意見、判決以及權威人士的經驗。

Licklider (1960) 想打造的是一個人與機器在智識層面緊密協作的世界,將人們從繁瑣知識勞務 中解放,把精力用在設定目標、做出判斷與創造性思考上,而機器則負責那部分智識勞務。

Engelbart (1962) 認為解決人類面臨的複雜問題需要「將一群受過訓練的人們,與他們所使用的工具、語言和方法論視為一個完整的系統,並想辦法優化這個系統整體的運轉效率。」因此人類需要一套人們可以實時合作的、具有圖像視窗等適合合作的動態知識庫,以增強人類集體智慧。

Nelson (1960s) 想要打造一個以超文字為基礎、向全人類開放的全球電子出版數位儲存庫,讓任何人都可以把內容貢獻進來,也可以自由使用其中的資料。同一份內容可以被改寫成不同版本,也可以透過「嵌入(transclusion)」放進不同的文章裡;你也可以在各種內容之間建立「超連結(hyperlink)」。更重要的是,所有這些嵌入與超連結的關係都會被雙向保存下來,於是當你在閱讀任何一段內容時,都能找到所有與它相關、指向它或被它指向的其他內容。(摘錄自A Forgotten History)

Kay (1960s) 堅信計算機有潛力被打造成所有媒介的「元媒介」。媒介是想法賴以被想像出來的介質,比如符號是抽象思考的媒介、圖表是表達千萬數據的媒介,人們可以透過媒介來思考與表達。計算機作為至今人類所接觸到最靈活的媒介,具有潛力幫助人類思考過去難以思考的內容。如今這個衣缽由人機交互專家 Bret Victor 所傳承。

但計算先賢所希望創造的計算世界並不是我們現在所身處的網絡世界。如今最大的互聯網公司,多半以激發人性的七宗罪為目標,將注意力與慾望推向極端。有關願景更詳細的介紹,包含什麼被實現了,什麼還沒有被實現,我推薦閱讀詹雨安的文章 A Forgotten History 與 A New City,而他也將繼續以市場驅動的方式推進那些人類未完成的使命,「打造一個任何人都可以有效地對任何事物建立深度理解的世界」(詳見 The Roadmap)。

在閱讀這本書的時候,最有趣的事情是書中提到的每一個人,你幾乎都可以在網上找到他們的原始出版物、發明、相關採訪。這固然這是許多歷史書的共性,但計算機歷史迷人之處在於,除了可以在書中讀到作者對他們生平繪聲繪色的描述之外,你還會發現在這群曾經活躍、古怪又極富創造力的人之中,有的竟然成為了今天的 Youtuber!

最後,我發現計算機發展的歷史其實與我之前最感興趣的三大領域物理、心理學、哲學 (PPP) 以及大學後很感興趣的認知科學/腦科學高度關聯。電子管、晶體管、半導體、二進制計算等都是物理/工程的發明;幫助人們理解信息的人機介面、思考媒介則屬於心理學/認知科學領域;模擬人類屬於腦科學、認知科學的領域;目的的物理化身則是身心哲學的層次。

(推動人類進步的計算機聖杯脈絡)

放一些我喜歡的 quote

看看那座火控系統,透過來自雷達的回饋,在每一發射擊後修正瞄準。那門砲與其火控系統完全自動運作,迴路中沒有任何人類。然而,那門砲似乎被某種陰沉堅定的智能所指引。

透過回饋,Wiener、Bigelow 與 Rosenblueth 說,「機制」可以體現「目的(purpose)」。

[…] 再想想那個謙卑的恆溫器。它確實體現了一個目的:維持房間在恆定溫度。然而沒有任何東西是你可以指著說:「在這裡——這就是被稱為『目的』的心理狀態。」相反地,恆溫器中的「目的」是整個系統,以及其組件如何組織起來的屬性。它是一種看不見、不可言喻的心理狀態;但也是一個完全可理解的自然現象。 一種名為「資訊(information)」的神奇之物位於其心臟。資訊是自第一個活細胞以來就存在、同時又如最新技術般嶄新的物質。它是流經通訊通道的東西;實際上,訊息就是由它構成。但它同時也是觀念、影像與儲存程式的材料。它是進入眼與耳的東西,是流經大腦、為有目的的行動提供回饋的東西。資訊是電腦與大腦關於的東西。它是統一通訊、計算與控制的那個核心概念,讓它們看來像是同一底層實相的不同側面。 「沒有人知道讓一個創造性的頭腦持續不斷地創造性思考會產生什麼效果。也許大腦,就像心臟一樣,必須把大部分時間用於在兩次跳動之間休息。但我懷疑那是真的。我希望不是,因為【互動電腦】能讓我們首次一窺不受束縛的思考。它能讓決策者幾乎什麼都不做,除了做決策本身,而不是處理資料以便為做決策就位。」 互動電腦甚至可能成為一種新的表達媒介。畢竟,他打趣說:「我想,第一批嘗試互相交談的猿類一定認為學語言是一件可怕的苦差事。他們希望有幾隻猿把這事搞定,讓其餘的都免去麻煩。但有人用我們所說的語言寫詩。也許在未來的數位電腦語言(language of digital computers)裡寫出的詩,會比任何用英語寫出的都要好。」 他們的提案是要創建世界上第一個真正的「資訊公用事業(information utility)」。他們寫道:「[這個資訊公用事業]必然是一種自舉(bootstrap)操作。這個演進中的系統將同時是主要研究工具、主要試驗對象,以及這項開發工作的具體產品。」 如果什麼都不算,Multics 也是訓練出一批一流學生的搖籃,他們很快把所學帶到 DEC、Data General、Prime、Apollo——1970 年代的所有尖端公司。再者,還有兩位年輕的 Multics 團隊成員 Dan Bricklin 與 Bob Frankston,他們稍後將用一個小程式喚醒新興的微型電腦產業——VisiCalc(第一個電子試算表)。 因此 Roberts 確實是那個例外。而在證明規則的同時,他也不無附帶地,為那個也許最值得獲得 Arpanet 成功最大份額功勞的群體鋪路:那批參與 Network Working Group 的新生代研究者——他們造硬體、除軟體的蟲、雙手弄髒、把事情真正做成。像他們在二戰世代的父母一樣,他們有一種參與歷史事件的感覺。「Roberts、Kahn 與那些真正的思想者很早就意識到的一點,」Dave Walden 說,「而我們其他人很快也確實認知到的,就是鋪設這樣的基礎設施會改變世界的運作方式——不只是通訊世界,而是人們工作的方式。自從我們第一次透過網路發訊息,或透過網路共同撰寫論文的那一刻起,對於你今天所看見的成千上萬個郵件清單、虛擬網路與全球查詢會發生,我們從未有過半點懷疑。」而像他們的父母一樣,這批 Arpanet 世代的成員往往在相當年輕時就肩負責任。或許這就是為什麼他們中那麼多人後來成為網路發展的重要人物。 然而外表可能會騙人。Taylor 的放手態度只是精妙平衡術最顯眼的一面,這種平衡仿照的是他在 ARPA 任內由 Lick 與其後繼者們實踐的模式。是的,論點是:人們需要自由來創造。但他們的創造必須能匯聚成「某種東西」——而非只是一堆彼此無關的新玩意兒。在 ARPA,那個「某種東西」是「人機共生」(human-computer symbiosis),寬泛地說。如今在 PARC,則是「電子辦公室」(electronic office),不管那最終會長什麼樣。但在兩種情境下,目標都是一個資訊技術的「系統」,一種人們共同工作的新方式。所有各種裝置都必須成為那個系統的一部分。要達成那個目標,Taylor 知道,他得在不讓所有人排成隊齊步走的前提下,讓所有這些特立獨行的天才朝同一個方向移動。他得在不壓扁自發性與個人主動性的前提下,給予他們目的感與群體凝聚力。總之,他得把架構設計得讓他們能自由地隨自己的直覺前進——但最終仍「自發地」組織起來。

這大概是現代管理的根本兩難,甚至是任何民主政治的根本挑戰;領導者們已為之掙扎了數個世紀。幸運的是,Taylor 剛在 NASA 與 ARPA 度過了將近十年,提供了無數可供借鑒的模型。「我四處旅行,」他說,「與人交談,研究不同場域的文化,學習它們是如何運作的。我特別花很多時間與 ARPA 團隊中最年輕的人聊天——那些真正動手做事、主意最多的人。我了解了他們的價值觀,什麼有效、什麼無效。於是在施樂,我把我喜歡的付諸實踐,丟掉其餘。」 「有一條思想的脈絡從 Vannevar Bush 經 J. C. R. Licklider、Doug Engelbart、Ted Nelson 一路到 Alan Kay——一條通往人類進步的線索。那像是聖杯。我們會把任務合理化為 Xerox 所需,諸如此類。但每當我們能把一個想法以那條脈絡來表述時,突然大家眼睛都會亮起來,你就會擊中那個共鳴頻率。」 他認為這段歷史要放在當時的整體脈絡中衡量:1970 年代中期,幾乎所有大型企業都在摸索電腦與微電子時代的商業模式:沒有人能確定市場會選擇什麼。PARC、DEC、IBM,甚至車庫的業余愛好者都在試試看,找出什麼奏效、什麼不奏效,繼續探索未知。 一直如此。「Lick 在智識上鮮活到不能再鮮活,」Bob Kahn 回憶說。Kahn 常在 ARPA 看到那雙藍色眼睛閃爍,即使是在 Lick 和 George Heilmeier 奮戰最艱難的時期。「沒有任何一個主題是你提得出、而他沒有在腦中篩過、排列過很多次的。他總是在變出情境。『假設我們有這個,再來一些那個,那我們在那邊就會得到有趣的東西,對吧?』他會用這種方式提出讓你大吃一驚的點子,比如他證明世界不可能是宇宙電腦模擬:如果是,那麼上帝早就會發現像 Nixon 這樣的臭蟲並把它修好!然後他總是在問對話式的問題。這整個互動性的概念就是他性格的一部分。你若問他什麼,他會回你:『嗯,你聽過 XYZ 嗎?那不是和你的問題有關嗎?你怎麼看?』你不可能和他互動卻不參與其中。」

Subscribe to updates

Get notified when I publish new posts. No spam, unsubscribe anytime.

Or subscribe via RSS